ディスレクシアの人にも読みやすいデザインとは|UDフォント・配色・紙選びのポイント

こんにちは、デザイナーのこまつです。

みなさんは、「ディスレクシア」という言葉をご存知でしょうか。

ディスレクシアとは、読み書きがすらすらと正確にできない症状のことを指します。

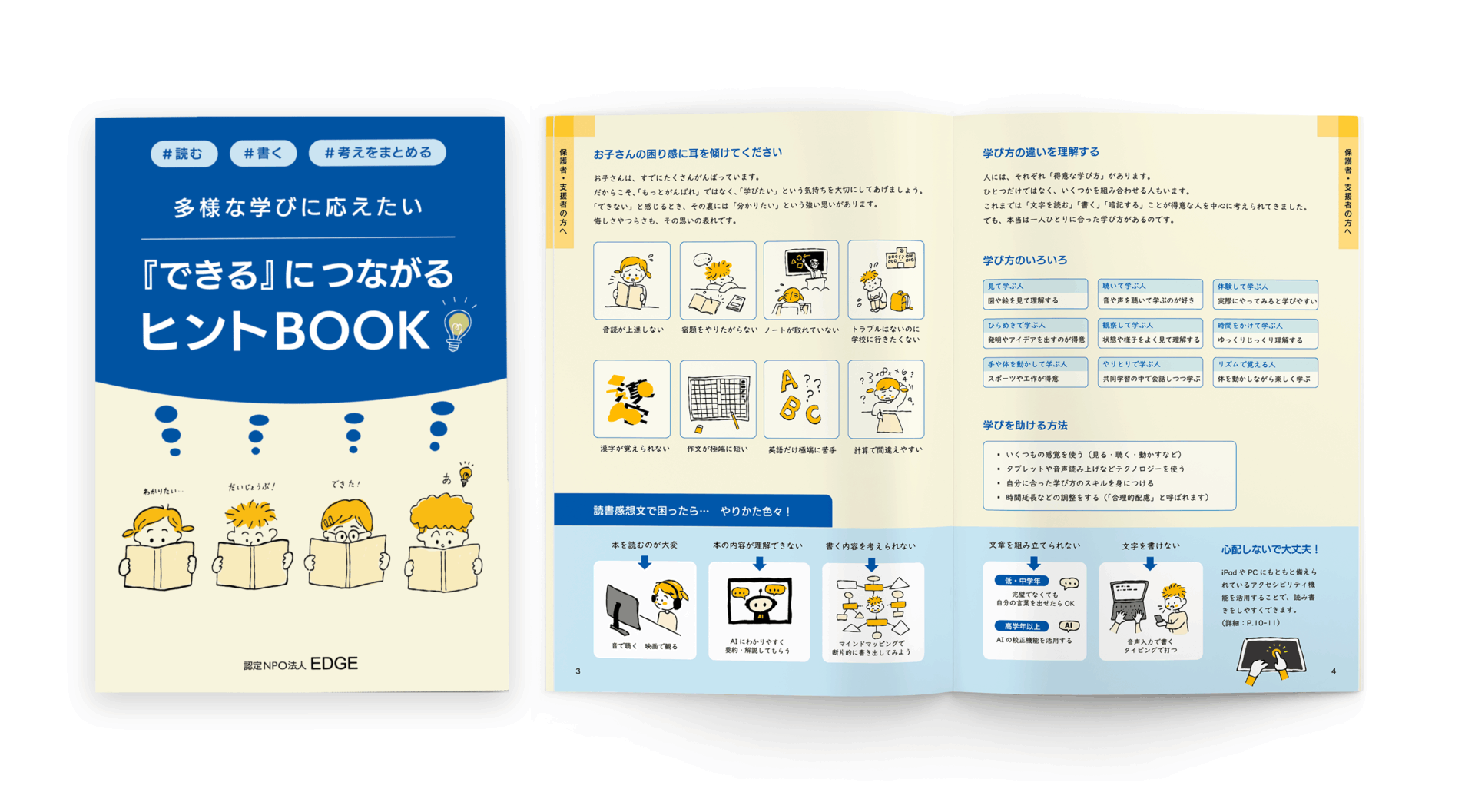

先日、ディスレクシアのお子さんの支援ガイドBookの制作に携わらせていただき、当事者の方々に「とても読みやすい!」とご好評を頂きました。

今回は、ディスレクシアの基礎知識と、誰にとっても読みやすい印刷物デザインのポイントを6つご紹介します。

ディスレクシアの当事者の方、支援する方々、そして印刷物を作ろうとされている方など、さまざまな立場の方のご参考になれば幸いです。

ディスレクシアとは

ディスレクシアは、文字を読む・書くことに苦手さを感じる特性のことを指します。

日本語では「読み書き困難症」や「難読症」と呼ばれることもあります。

知的な発達には問題がなく、「読む」「書く」だけがうまくいかないケースが多くあります。

日本ではおよそ7〜8%、英語圏では10〜15%ほどの人がこの特性を持っているといわれています。

よく見られる特徴

- 文字を読むのに時間がかかる

- 読めても内容の理解に時間がかかる

- 行や文字を飛ばして読んでしまう

- 「b」と「d」、「6」と「9」など、似た形の文字を間違えやすい

Shinari Designでの取り組み

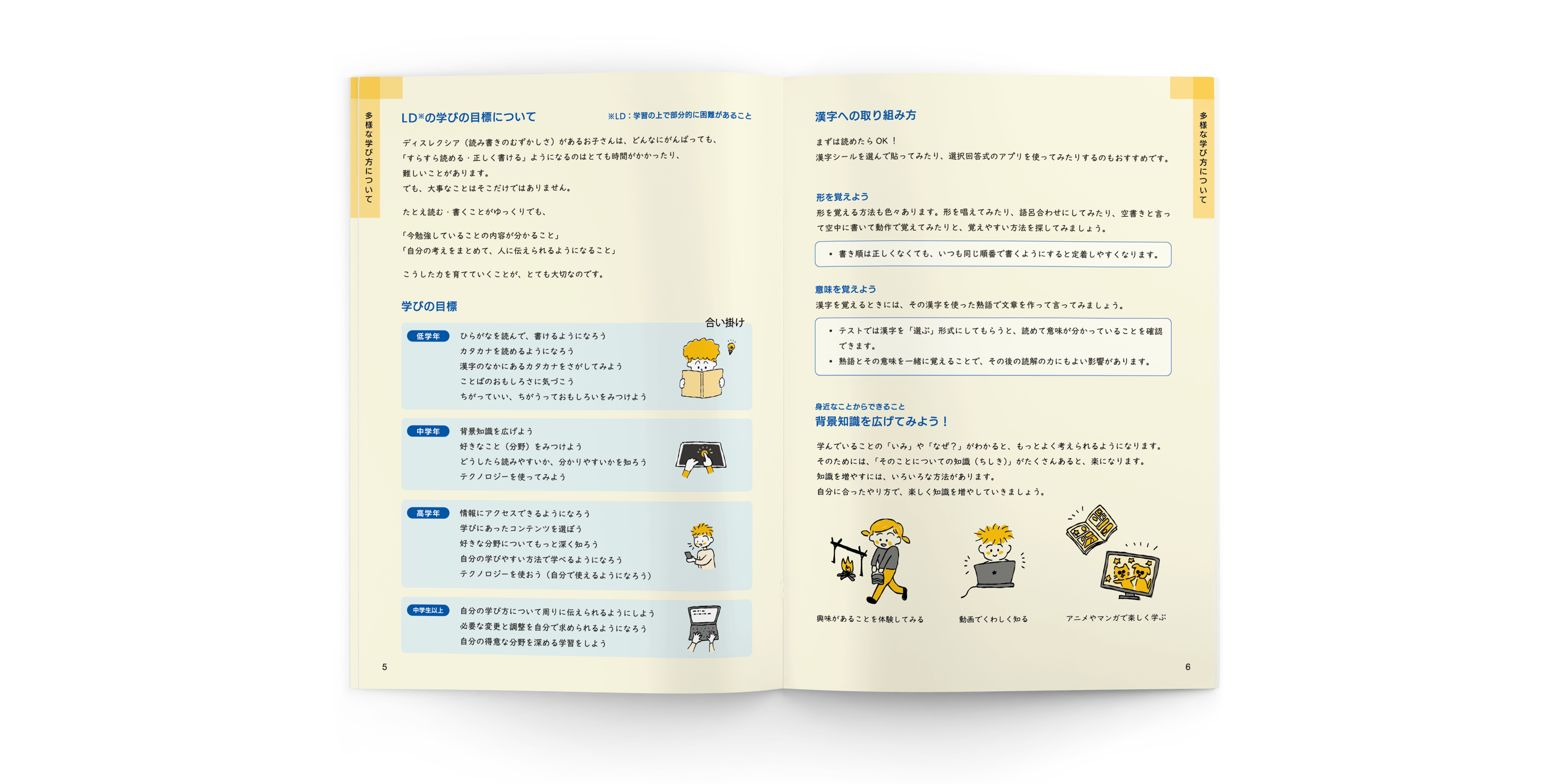

Shinari Designでは、NPO法人エッジ様のご依頼で、ディスレクシアと判断されたお子さんやご家族向けの冊子を制作しました。

制作にあたっては、「どうすればもっと読みやすくできるのか?」「逆に、どんなデザインが読みにくくなるのか?」という点を何度も検証しました。

以下は、実際に制作の中で工夫したポイントです。読み上げソフトなどのICT支援もありますが、紙のデザインでもできる工夫はたくさんありました。

1. UDフォントを使う

UDフォント(ユニバーサルデザインフォント)は、誰にとっても読みやすいようにつくられたフォントです。

モリサワの「UDデジタル教科書体」など4つの教科書体は、実際にディスレクシアを持つ小学生たちへヒアリングやアンケートを重ねて開発されています。

- 学習指導要領に準拠した字形

(「さ」や「き」、「り」の弧の部分がつながっていない等) - 太さの強弱を抑えつつ、書き方の方向や点・ハライの形状を保つ

- 従来の教科書体よりも可読性に優れていることが実証されている

ただし、見えやすいフォントは人それぞれ、成長とともに変わることもあるそうです。

可能であれば、読む対象の方が読みやすいフォントを伺ってみることも有効かと思います。

参照

・モリサワ UDデジタル教科書体

・カラフルバード フォントを変えてみる

2. 文字サイズ・字間・行間をゆったりと

文字が小さすぎると読みにくく、行間が狭いと行を飛ばしてしまうことがあります。

見やすくするためには、余白をたっぷり取るのがコツです。

- 6ポイント未満の文字を使用しない

- 横書きを使用する際には行間を1.5行以上を確保して、1行45文字以内で組む

- ルビを振る場合は、さらに広めの余白をとる

- 段落ごとにしっかり余白をとる

こうすることで、ページ全体がすっきりして読みやすくなります。

「多様な学びに応えたい『できる』につながるヒントBOOK」P.2 こまっているあなたへ|NPO法人エッジ様

参照

・ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会「見やすいデザインの認証基準」

・福島県「読み書きに苦戦する子どもたちのために〜ディスレクシアと合理的配慮〜」

3. 配色の工夫

背景色について

真っ白な背景は一般的に読みやすいですが、ディスレクシアの方の中には「白がまぶしすぎる」と感じる方もいます。その場合は、少しやわらかいトーンの背景色が効果的です。

たとえば、クリーム色や淡いパステルカラーなど。Shinari Designの冊子では、

CMYK:C0 / M0 / Y15 / K5 のやさしい黄色を使いました。「目にやさしい」「落ち着いて読める」と好評でした。

また、背景には模様を入れると文字が読みにくくなるので、シンプルに仕上げるのがおすすめです。

文字色について

文字は黒(K100)を使用し、印刷時の版ズレの影響を受けにくく、文字がくっきり印刷されるようにしています。

4. 情報を整理して伝える

長い文章よりも、短く区切って整理することで、ぐっと読みやすくなります。

- 箇条書きを使う

- イラストや図で説明を補う

- ひとつの段落にひとつのテーマ

内容を「パッと見てわかる」ように工夫することが大切です。

5. 紙の選び方にもひと工夫

紙の素材によっても、読みやすさは変わります。

- 反射しにくいマット紙を使う

- 少し厚めの紙で裏写りを防ぐ

光の反射や裏写りを防ぐことで、少しでも内容に集中しやすい紙面に仕上げます。

今回ご紹介したディスレクシアの冊子は、こちらからどなたでもお読みいただけます↓

NPO法人エッジ|読み書き困難のこどもの支援ハンドブック【多様な学びに応えたい‐『できる』につながるヒントBOOK】ができました!(外部リンク)

まとめ:みんなにやさしいデザインへ

今回このお仕事に関わらせていただき学んだのは、ディスレクシアの方に配慮したデザインは、結果的に「誰にとっても読みやすいデザイン」になるのだということです。

フォント、行間、配色、紙質といった基本をていねいに設計することで、子どもから大人まで、すべての人が情報を受け取りやすくなるのですね。

ディスレクシアの方々が人知れず困難を抱えていたり、それらを乗り越えるための努力を小さな頃から強いられている背景について考えると、心がギュッとなりました。

今回、当事者のお声を直接伺う機会をいただき、とても有り難く感じています。

少しでもやさしい世界になるよう、今後も微力ながら貢献していけたらなと感じました。

※ディスレクシアの特性には個人差があります。ここで紹介した方法は「多くの人に効果的な例」であり、実際には相手と相談しながら調整していくことが大切です。